Les travaux de construction de la phase 3 du gigantesque barrage hydroélectrique d’Inga au Kongo-Central prendront manifestement plus de temps que prévu initialement. D’une part, depuis le changement à la tête de l’Etat à Kinshasa, de puissants holdings naguère hésitants face à ce mégaprojet annoncent leur volonté de reprendre leurs positions perdues. D’autre part, les nouveaux dirigeants congolais font état d’un montage différent de celui déjà approuvé par le gouvernement Kabila.

Le sujet ne manque pas d’intérêt pour l’émergence du Congo et de l’Afrique : un nouveau coup d’arrêt à ce projet accentuera le retard accumulé dans l’industrialisation, le développement minier et l’accès des populations à l’électricité. C’est la raison de nouvelles empoignades autour des alternatives dudit projet.

Un contexte très sensible

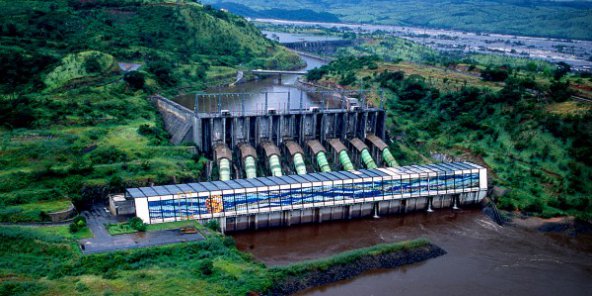

C’est depuis 1997 que Inga III hante les esprits en RDC, un pays-continent où le taux d’accès à l’électricité est parmi les plus bas en Afrique, alors qu’il dispose du plus grand potentiel d’hydroélectricité du continent. Négociations, accords, ruptures, renégociations et remises en question des montages financiers et de la forme de gouvernance du projet, se sont télescopent, suscitant le doute sur les capacités de pilotage d’une telle initiative par le gouvernement. Pour l’agence Écofin, cette guerre d’influence compromet les chances de mise en œuvre du projet, ce qui en ferait un énième éléphant blanc.

Trois variantes du projet ont été présentées par divers promoteurs et leurs partenaires, aussi bien étatiques (Afrique du Sud, Belgique, France, Corée du Sud), institutionnels (NEPAD, CCPP, Conseil mondial de l’énergie, SAPP, Banque Mondiale et BAD) que corporatifs (SNC-Lavalin, Eskom, AECOM, EDF et Daewo-Posco de Corée. Il s’agit de produire respectivement : (i) 11.050 MW, (ii) 4.800 MW et (iii) 22.000 MW.

Une Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, en sigle «ADPI-RDC» a été créée par la RDC pour assurer le pilotage du projet Inga III, depuis son lancement par ordonnance présidentielle, le 13 octobre 2015. Au terme d’un processus de sélection, deux soumissionnaires à l’appel d’offres, à la fois technique et financière avaient gagné le marché. Il s’agit du regroupement Chine-Inga III piloté par China Three Gorges Corporation (gestionnaire du gigantesque barrage des Trois-Gorges en Chine) et Pro-Inga conduit par Cobra Instalaciones y Servicios, filiale du groupe de BTP espagnol ACS.

Un accord de développement exclusif du projet Inga III a été signé entre les trois parties le 16 octobre 2018. La partie congolaise, en sa qualité de maître d’ouvrage avait demandé aux deux entités susmentionnées de fusionner leurs propositions techniques en vue de cofinancer pour construire une centrale hydroélectrique d’une capacité de production de 11.050 MW, au coût de 14 milliards USD.

En outre, subsidiairement à la décision de fusion des schémas techniques, les développeurs s’étaient engagés à réaliser des études pour adapter les contraintes de la variante de 11.050 MW à celles de la variante originale de 4.800 MW. Une provision de 60 millions USD a été constituée pour la réalisation d’un complément d’étude de faisabilité environnementale, étant donné que la version précédente (de 2018) prévoyait la construction d’une usine de basse chute à la place de celle de haute chute retenue dans l’étude héritée des deux firmes commanditaires de la BAD : AECOM et EDF.

La livraison avait été programmée six ans après le lancement des travaux, soit en 2025. Par la suite, profitant de la lune de miel entre les autorités congolaises issues des élections de décembre 2018 et certaines chancelleries occidentales, des groupes éconduits lors de la procédure de sélection livrent un combat d’arrière-garde pour se réintroduire dans le projet. La BAD a ainsi invité les autorités plutôt à réactiver la variante de 4.800 MW dont elle avait financé l’étude de faisabilité. Coût : 11 milliards USD.

Au même moment, le partenariat RDC-China-Inga III-Pro-Inga enregistrait une déconvenue en octobre 2019. Les deux firmes du consortium, Trois Gorges et ACS ne sont pas parvenues à s’accorder sur leur participation dans le capital. Parallèlement à ces développements, d’autres évolutions sont intervenues dans le dossier du projet. Une firme chinoise, la State Power Investment Corporation (SPIC), a discuté avec les autorités congolaises sur des initiatives dont les besoins en énergies s’élèveraient à 10.000 MW.

Il est donc possible de porter la demande globale d’électricité à 22.000 MW.

Par ailleurs, l’homme d’affaires congolais, Yves Kabongo, patron de The Icon Group, entreprend la construction d’une centrale hydroélectrique de 900 MW sur le fleuve Congo, en aval de Kinshasa. Il compte fournir entre 650 et 850 MW à des entreprises minières dans les provinces katangaises au moyen de ses propres lignes à haute tension qui suivront parallèlement le tracé de celles d’Inga-Kolwezi. La différence, soit à peu près 250 MW, pourrait être vendue à Kinshasa.

La production de ce projet complémentaire permettra de ramener à 2.000 MW le déficit enregistré par les miniers au profit de la demande régionale bien plus importante.

Le 12 février, un protocole d’accord de plus d’un milliard USD a été conclu entre la RDC et la firme américaine General Electric (GE) qui ambitionnait d’occuper la place laissée par les Espagnols d’ACS dans le consortium avec Trois Gorges de la Chine. La General Electric se serait engagé à construire, en trois ans, des infrastructures électriques d’une capacité de 1.000 MW, dans ce gigantesque complexe hydroélectrique. Selon Eustache Muhanzi, ministre congolais des Ressources hydrauliques et électricité, « la présence américaine dans le projet Inga III est la bienvenue et il n’y a aucun obstacle pour les autres partenaires qui voudraient bien accompagner ce projet ». Pour lui, « l’accord de développement reste ouvert : Américains, Chinois, Indiens et Égyptiens sont tous les bienvenus ».

Les ambitions régionales pour la commercialisation de l’électricité d’Inga en Afrique subissent depuis peu une rude concurrence de la Russie qui se déploie dans la technologie nucléaire, notamment en Afrique du Sud.

Toutefois, des sources autorisées indiquent que la General Electric n’envisage pas d’entrer dans le capital d’Inga III. Son projet porte sur des travaux étalés sur trois ans de réhabilitation des centrales d’Inga I et II et d’investissements dans la construction des infrastructures sanitaires. On nage en pleine confusion.

Projets erratiques et sans ligne directrice

Le 27 février 2020, la firme chinoise Trois Gorges a saisi officiellement la RDC de sa résolution à financer et construire la centrale d’Inga III, conformément à l’accord conclu précédemment.

L’Angola et l’Afrique du Sud ont introduit des demandes d’approvisionnement en électricité de 10.000 MW à raison de 5.000 MW pour chaque pays, en dépit de l’offre concurrente des Russes de construire une centrale nucléaire en Afrique du Sud. Le Nigéria a, pour sa part, présenté une requête pour l’acquisition de 3.000 MW et des négociations sont en cours avec l’Égypte qui voudrait devenir répartiteur de l’électricité d’Inga dans le Maghreb tandis que le Kenya et d’autres pays de Est africains expriment leur intention de négocier l’achat d’électricité.

L’heure du choix

L’effet combiné de la contre-offensive des firmes extérieures, et des querelles entre différents groupes d’influence gravitant autour des décideurs à l’intérieur, a pour conséquence le retour à la nécessité de choisir une variante parmi les trois ci-après :

1- La première, issue de l’accord de développement exclusif du projet Inga III signé en octobre 2018 entre les développeurs et l’ADPI qui vise à produire 11.050 MW pour un coût de 14 milliards USD ;

2- La deuxième, initiée par la BAD, qui table sur une production de 4.800 MW au coût estimé de 11 milliards USD et, enfin,

3- La troisième, avec le concours de la State Power Investment Corporation (SPIC), qui est la plus ambitieuse, prévoit une capacité de 22.000 MW au coût de plus de 25 milliards USD.

Les négociateurs congolais actuels soutiennent ouvertement la 2e variante, celle d’une capacité de production de 4.800 MW présentée par la BAD, en lieu et place de celle de 11.050 MW sur laquelle porte l’accord de développement du partenariat exclusif déjà signé avec China-Inga III.

Le 07 février, le ministre Muhanzi avait sollicité auprès du Conseil des ministres un mandat devant lui permettre de piloter directement ce mégaprojet, avec en priorité la constitution d’une cellule conjointe d’expertise RDC-BAD, la préparation d’un accord formel de développement du projet, d’une matrice détaillée des activités et d’un chronogramme de mise en œuvre des différentes actions. Malheureusement, le gouvernement n’a ni délibéré, ni mandaté ou renvoyé la question à une ultérieure réunion.

Les nouvelles autorités en place à Kinshasa ont à se décider au mieux des Intérêts Nationaux au risque d’être accusées d’hypothéquer les chances de succès de cette importante infrastructure économique et de répéter les graves erreurs des années 1970 qui collent à l’héritage du défunt président Mobutu.

Analyse comparée des variantes

En effet le développement du projet Inga 3 a connu un ralentissement dû notamment à l’attente d’une option claire de la RDC quant à la puissance à adopter.

La première variante (11.050 MW) présente l’avantage de ne pas alourdir la dette extérieure de la RDC, car elle devrait être financée en Built, Operate and Transfert (BOT) et permettrait de satisfaire, à moyen terme tous les besoins en énergie du pays en plus d’une bonne partie de la demande régionale. Elle réunit donc les atouts qui lui confèrent la meilleure position concurrentielle par rapport aux deux autres. 6.000 MW seront affectés aux besoins internes, soit 3.000 pour l’usage domestique et 3.000 pour les industries minières et d’aluminium du pays. Les 5.050 MW restant seront exportés vers le marché régional, dont la demande déjà officiellement exprimée s’évalue du reste à quelques 13.000 MW sur un marché potentiel total de 17.500 MW.

Calculé sur une période de remboursement de 25 ans en partenariat de gestion, le poids de l’investissement y relatif (14 milliards USD) sur le mégawatt annuel d’électricité serait de 48.695,65 USD.

Avec un coût, certes plus élevé de 3 milliards USD, le schéma de China-Inga III et Pro-Inga (14 GUSD) produirait 6.700 MW de plus que ne le ferait l’investissement du schéma Banque Mondiale & BAD, soit 11 milliards USD pour 4.800 MW.

Inversement, le schéma du duo RDC-BAD produirait 6.250 MW de moins pour un coût d’investissement de trois milliards moins cher que celui du consortium China-Inga III.

Par ailleurs, le schéma China-Inga III repose sur un financement innovant (BOT) avec cogestion alors que le schéma RDC-BAD prône un montage financier par endettement qui alourdirait la dette extérieure du pays.

De même, les réserves relatives à l’évaporation et au dépôt des limons fertiles, à l’instar de celle observée dans le Lac Nasser, sur le Nil, lors de la construction du barrage d’Assouan en Égypte, ne déborderaient pas une zone de 18 Km², à Inga en comparaison des 5.000 Km² au Lac Nasser. Aussi, le consortium China-Inga III et Pro-Inga a prévu une enveloppe de 60 millions USD en prévision d’une analyse d’impacts potentiels de la construction d’une usine de haute chute au lieu de celle de basse chute. Enfin, de l’avis des experts, rien ne préfigurerait une évolution dangereuse, similaire à la tragédie vécue dans la région d’Assouan en Egypte.

Aux dernières nouvelles, le partenaire chinois (Trois Gorges) affiche toujours sa détermination à remplir la totalité des engagements pris dans l’accord du 17 octobre 2018, même sans la partie espagnole (Pro-Inga). Cette variante de 11.050 MW présente des avantages en termes de revenus annuels estimés à 1,5 milliards USD, sans endettement extérieur. Et en termes de création d’emplois, environ 10.000 emplois directs et 20.000 indirects. La durée de construction annoncée est de 6 ans au lieu de 10 ans pour la livraison de la variante de 4.800 MW, car l’on dispose déjà des études et du financement.

Les participants à un atelier organisé les 13 et 14 janvier derniers à Abidjan à l’initiative de la BAD impliquant la BAD, la Banque Mondiale et d’autres bailleurs de fonds se sont prononcés en faveur de la deuxième variante de 4.800 MW, un ancien schéma approuvé en 2013 par la BAD, dont les études de faisabilité sont terminées.

Kinshasa a subséquemment adopté une nouvelle feuille de route pour le projet et a relancé le processus de recrutement d’un nouveau développeur.

Problème : aucun compte n’a été tenu des coûts d’interconnexions vers l’Afrique du sud. «…L’heure est plutôt à la recherche de nouveaux partenaires, qui doit faire l’objet d’un nouvel appel d’offres ouvert, organisé avec des conseillers juridiques, techniques et financiers, agréés et financés par la Banque africaine de développement (BAD).», a-t-on lu dans les conclusions de l’atelier d’Abidjan.Cette variante de 4.800 MW entraînerait de nombreuses contraintes, notamment un coût de réalisation très élevé (11 milliards USD) au regard de la capacité de production attendue. Ce qui implique l’adaptation du schéma technique initialement prévu pour une faible capacité de production par rapport à celle de 11.050 MW que propose China-Inga III. Le coût du mégawatt d’électricité dans cette variante, soit 91.666,67 USD/MW, est anormalement élevé comparativement aux 48.695,65 USD que nécessiterait l’investissement de 14 milliards pour 11.050 MW.

En outre, cette production (4.800 MW) ne suffirait qu’à couvrir la demande interne et serait un frein aux perspectives d’intégration régionale.

Autres inconvénients : l’impact d’un crédit de 11 milliards USD sur la dette étrangère et son incidence sur la balance financière de la RDC dont la croissance économique s’est ralentie depuis 2018, une action possible en justice des Chinois de Trois Gorges contre le pays pour rupture abusive d’un accord de partenariat exclusif.

On peut signaler à cet égard que la BAD est au cœur de vives critiques des observateurs internationaux qui l’accusent de « favoriser la politique d’endettement excessif des États africains (et d’) encourager la corruption parmi ses clients ». L’Agence Bloomberg estime que la variante de 4.800 MW du projet Inga III ne serait pas viable économiquement et stigmatise le manque de précision sur les mécanismes de mobilisation du capital (11 milliards USD ) s’ajoutant à l’exigence de réaliser une étude de faisabilité environnementale et au long processus de sélection des développeurs qui prolonge le délai de livraison de l’ouvrage. François Misser, un chroniqueur belge auteur de la saga de la construction des barrages d’Inga I et II, se demande dans un article paru le 21 janvier «comment le président Tshisekedi expliquera à l’Angola et à l’Afrique du Sud qu’il doit décliner leurs manifestations d’intérêt pour acquérir l’électricité d’Inga III ? Et quelle sera la réaction des Chinois ?».

En analysant les objectifs définis par l’atelier de Kinshasa de mars 2020 qui intervient après les deux autres tenus successivement à Abidjan (janvier 2020) et en tenant compte du délai supplémentaire pour le dépôt des conclusions de la BAD concernant le chronogramme des grandes étapes du développement du projet pour la variante de 4.800 MW (attendues pour fin septembre 2020 !), nombre d’experts doutent que ce projet puisse démarrer effectivement avant 2026.

Quant à la troisième variante (22.000 MW), elle pose des problèmes énormes dès le départ. On pense essentiellement au temps qu’il faudra pour réaliser des études techniques et financières requises pour un projet d’une telle envergure, ensuite pour passer à travers tout le processus de gestation d’un tel mégaprojet dont l’échéance de livraison pourra dépasser 15 à 20 ans, alors que les besoins sont déjà critiques dans le pays comme dans la région.

La construction éventuelle d’un ensemble d’ouvrages pour cette variante aurait l’avantage de répondre, une fois terminée, à la totalité des besoins identifiés, aussi bien en RDC que dans l’ensemble des pays de la région.

Néanmoins, cette option n’épargnerait pas le pays des contraintes ci-après :

La reprise de toutes les études de préfaisabilité et de faisabilité menées en prévision d’un ouvrage de 4.800MW ; un coût prohibitif (plus de 25 milliards USD) au regard de la capacité de production à mettre sur pieds, soit 4.800MW par RDC-BAD et 11 050MW par le consortium China Inga III.

Si la capacité de production à générer au moyen de cette variante est suffisante pour satisfaire la totalité de la demande nationale et régionale, elle comporte un risque sérieux de liquidité et de déclenchement des déséquilibres macroéconomiques, consécutivement au choc brutal de cette lourde dette sur les finances publiques de la RDC, sans oublier l’épée de Damoclès d’une action possible en justice des chinois des Trois Gorges qui auront été relégués à la case départ, alors qu’ils avaient signé un accord de partenariat exclusif en bonne et due forme avec l’ADPI agissant au nom de la RDC.

En Conclusion

Un regard comparé des trois variantes en présence d’Inga III permet de constater que la centrale de 11.050 MW au coût de 14 milliards USD présente les meilleurs avantages efficacité-coût, une échéance de livraison plus courte et une disponibilité de financement et sans endettement. Si la variante de 22.000 MW présente un indice de vraisemblable économie d’échelle, elle comporterait de sérieux risque de gestion (échéance 10 à 20 ans), tandis que la variante de 4.800 MW, au coût de 11 milliards USD constitue la variante la moins utile pour la RDC et la moins intégratrice pour l’Afrique.

Il faut déplorer le climat délétère qui prévaut autour du projet, par l’existence de trois centres de planification (ministère, cabinet de la présidence et ADPI), ce qui entretient la confusion au risque de saper la crédibilité des autorités congolaises auprès de leurs partenaires.

Sans doute, malgré le retrait de la firme espagnole ACS du projet Inga III, la manifestation d’intérêt de la Chine (Trois Gorges) à financer et construire seule le projet, les ambitions de la State Power Investment Corporation et l’arrivée récente de General Electric qui s’est invité dans le dossier ouvrent la porte à une formule plus diversifiée. Pour autant, les nouvelles autorités congolaises se trouvent à la croisée des chemins : se contenter de se ménager des entrées auprès des chancelleries occidentales ou privilégier la variante de 11.050 MW du projet Inga III, plus conforme à leurs Intérêts Nationaux et à l’intégration régionale. Enfin, les Congolais qui attendent l’énergie d’Inga sur laquelle ont travaillé tous leurs gouvernements depuis 1960, réclament de plus en plus ouvertement une solution efficace, durable, pour un accès accru à l’électricité.

L’idée d’un projet de 22.000 MW suggérée par la State Power Investment Corporation va certainement dans le sens de l’histoire. Néanmoins, étant donné que ce projet prendra du temps (entre 15 à 20 ans) il pourrait faire l’objet d’une initiative future, soit la 4e des 8 étapes prévues pour la valorisation du site d’Inga, ce qui permettrait l’intégration économique de la RDC et de l’Afrique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlec).

La dernière réaction du président Tshisekedi au cours du Conseil des ministres du 7 février 2020 traduit sa déception devant l’imbroglio qui condamne à la stagnation un projet hautement stratégique pour la relance du développement de la RDC, intégrateur, classé prioritaire aussi bien par la SADC, par l’Union africaine que par la Commission des Nations-Unies pour le développement de l’Afrique.

Il lui appartient maintenant de passer rapidement du stade de l’indignation à celui de la clarification de la gouvernance de ce projet, en dotant le pays d’une structure de pilotage efficace ayant une vue globale de ses implications passées, présentes et futures sous son autorité directe.

Professeur Lambert Opula, PhD.

Coordinateur des projets à l’Agence de développement économique du Congo (ADEC)

Québec (Canada)